订阅邮件推送

获取我们最新的更新

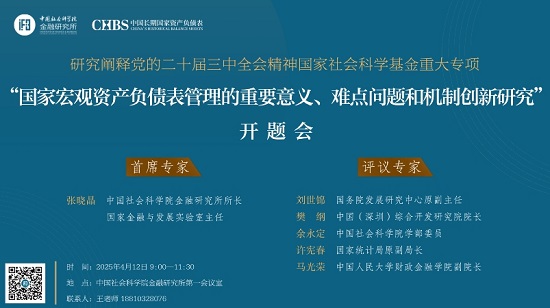

【会议预告】国家社科基金重大专项“国家宏观资产负债表管理”开题会

- 简介:

- 中国社会科学院金融研究所所长、国家金融与发展实验室主任张晓晶研究员领衔的《国家宏观资产负债表管理的重要意义、难点问题和机制创新研究》,定于2025年4月12日9:00-11:30在中国社会科学院金融研究所第一会议室召开开题会。

刘世锦:存量管理思维的重要性

4月12日,研究阐释党的二十届三中全会精神国家社科基金重大专项“国家宏观资产负债表管理的重要意义、难点问题和机制创新研究”开题会在京召开。中国社会科学院金融研究所所长、国家金融与发展实验室主任、项目首席专家张晓晶主持会议。国务院发展研究中心原副主任刘世锦、中国(深圳)综合开发研究院院长樊纲、中国社会科学院学部委员余永定、国家统计局原副局长许宪春、中国人民大学财政金融学院副院长马光荣对项目进行了评议。

以下是刘世锦主任的发言:

在上次会议(《中国国家资产负债表1978-2022》新书发布暨探索国家宏观资产负债表管理高层研讨会)中,我曾提出一个感慨:以往我们的宏观经济分析没有系统运用资产负债表,居然出来了很多高水平的成果,是有些不可思议的。换个角度说,我们过去的研究是有严重缺陷的。

存量数据和流量数据相结合,无论是对于短期还是中长期的宏观经济分析,均能显著增强研究的系统性和解释力。资产负债表与资金流量表和投入产出表相结合,在展示消费、储蓄、收入和财产在不同部门之间的分配具有显著优势,使我们能够清晰地看到各经济主体、各部门之间的相互联系。在过去,许多宏观经济分析都是基于主观经验的判断,一旦引入这些表格体系,就能看到更加完整和客观的部门关联图谱。更为关键的是,这些数据体系在理论上存在闭环特性,能够进行量化分析并具有硬约束特征。一旦出现数据不平衡,问题便会立即显现。这与我们过去使用其他模型进行量化分析时可能出现的遗漏有本质区别。从理论层面来看,这是一项极其重要的宏观经济分析的工具体系。

目前我国(国家)资产负债表和资金流量表的发布仍存在滞后,这不利于中长期研究。而实际上,在数字化时代背景下,提升数据发布的时效性是完全可行的。我也想借此机会呼吁,国家统计局应当率先推进这项工作。这同样是贯彻落实党的二十届三中全会精神的应有之义。当前政府部门和研究机构已经积累了大量研究成果,但一些最基础的数据却仍然严重滞后,部分政策制定存在偏差,这并不完全是政府的责任,而是因为基础数据系统尚未完善。因此,建议从完善数据体系做起,优先推动国家资产负债表和资金流量表的建设,否则我们对政策效果的判断将缺乏可靠依据。

最近,我也对相关问题做了一些研究,得到了一些有意思的发现,这里举几个例子。

首先是消费不足的结构性原因。当前普遍认为中国消费不足,其中一个常见说法是政府支出占GDP的比重与国际水平相比偏低,差距在17至20个百分点。通过分析2022年我国资金流量表发现,居民可支配收入实际并不低。2022年我国GDP总量约为120万亿元,居民(住户)部门的可支配收入约为80万亿元(调整后),占比接近66%,与发达国家的水平相当。这80万亿元中约53万亿元用于消费,27万亿元用于储蓄(占总储蓄的一半,另一半为企业储蓄),储蓄率约为三分之一,消费率为三分之二,这说明我国居民的储蓄率仍然处于较高水平。真正的问题在于,居民储蓄高度集中。据招商银行“金葵花”客户报告显示,20%的储户掌握了80%的储蓄,而我认为这个集中度可能还要更高。这反映出当前我国收入和财富分配的不平等程度已经相当严重。少部分高收入人群主导了储蓄行为,而大多数人储蓄能力有限,甚至有相当一部分低收入人群处于净负债状态。

2022年我国企业部门的储蓄率也很高,达到27万亿。从企业股权结构看,三分之二属于国有企业,而国有企业的资产收益几乎全部用于储蓄和投资,极少流向消费。这是我国消费率低、储蓄率高的一个深层结构性原因,也体现了中国经济的独特性。2022年我国全社会净资产达756万亿元,其中政府部门拥有291万亿元,占比高达38%,在全球范围内处于高位,而其他国家政府净资产占比一般不超过10%,甚至为负值。综上所述,中国消费率偏低的结构性原因有两个:其一是居民储蓄高度集中,反映出收入分配的不平衡;其二是企业储蓄中大量来自国有企业,而这部分资产收益并未直接用于消费。此外,在现有数据体系中,缺乏居民分组数据是当前研究的重大短板。如果我们能获取分组的居民收入、财产、储蓄、消费等指标,对中国经济的理解将会有根本性的提升。

这一认识充分凸显当前存量管理思维的重要性。在2022年社会净资产中,有38%是政府财富,而且国有企业股权占比也较高,这在投资驱动增长阶段有一个有利条件。但目前到了投资乏力、创新和消费驱动的发展阶段,继续以往的模式行不通了,应探索的是如何用好国有资产,用其收益去支持居民消费。比如,若能将一部分国有股权划归社保基金,尤其是城乡居民基本养老保险,并将国有股权资产收益用于支出,便可将“不能消费”的资产转化为“可以消费”的资源。实际上,“身份转一下,还是这么多东西”。在不改变资产总量的情况下,仅通过调整国有资本用途,就能够实现结构性改善。

其次是从终端需求构成看如何扩大内需。我现在提出一个终端需求的概念:从GDP中剔除生产性投资部分,剩下的即为终端需求,包括全部消费和非生产性投资(主要是房地产和基建)两块。我国全部消费占比一直很低,和国际相比差了20个百分点,但是过去通过房地产和基建的高速增长掩盖了这一结构性矛盾。而近年来房地产和基建逐渐趋冷,导致终端需求的问题暴露和突出出来。如果此时继续强调扩大生产性投资而忽视消费,投资将难以形成闭环,宏观经济将难以有效运转。我讲这个是想说明,将资产负债表、资金流量表等体系化表格结合起来分析,方能正确认识中国经济中的此类关键问题。然而,目前仍有很多人未能掌握这些基本工具,或者仅停留在对当期流量的观察层面,导致研究结论和现实脱节。尤其在讨论扩大内需、财政政策投向等重大问题时,如果增量资金无法有效投入终端需求领域,整个经济循环便无法有效扩大。

最后,我想谈一个国际上的研究趋势。近年来,国际社会对GDP这一指标的质疑日益增多,联合国等国际机构正在推动“超越GDP”共识的形成,积极开展综合财富(Comprehensive Wealth)评估。所谓综合财富涵盖多方面的财富(资本),包括物质资本、人力资本、自然资本(包括地上和地下部分)、社会资本和金融资本五大类。目前一些相关研究已经取得进展,未来有望将这五类资本纳入一个更大框架中进行统一评估。这项工作难度较高,但指明了研究方向,希望本课题也能在这方面有所突破。